まず、インスタ利用会社がまだまだ少ない現状で

適切に利用すること=独占利益を得られる可能性があります。

たとえば、まだカフェが一軒もない町に、あなたが一番最初にカフェを出したとします。

- 競合がいないから、みんながあなたの店に来る

- 広告を出さなくても口コミで人が集まる

- 値段も自分で決めやすい

👉 これが「独占利益」です。

つまり「最初に始めた人だけが取れる利益」。

1. SNSで誰よりも早く始めたアカウント

Instagramでも同じです。

地域の治療院やサロンがまだインスタをやっていない時期に、

1社だけが先に情報発信を始めたら…

- “〇〇といえばあのお店”という印象を先に取れる

- 検索しても自社だけが出てくる

- フォロワーを低コストで集められる

👉 これも SNS上の独占利益。

後から同業が参入しても、最初に始めたアカウントが信頼と認知を独占できます。

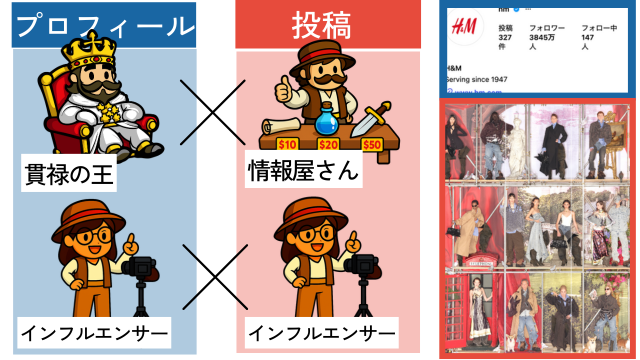

2. では、はじめにインスタで“最初に決めること”は何か?

ごちゃごちゃ考える前に、

法人アカウントで最初に決めるのは、この2つだけです。

- だれを“顔”にするか?

- 会社(ブランド)でいくのか

- 人(代表・職人・先生など)でいくのか

- どんな投稿の型でいくか?

- 写真メインで世界観を見せるのか(ブランド写真型)

- 情報メインで「ためになる投稿」にするのか(メディア型)

この2つの組み合わせで、

アカウントの設計はほぼ決まります。

そして、

これからインスタを始める会社さんにおすすめなのはこの2択だけです。

- ✅ 顔出しできる人が「いない or 難しい」

→ 貫禄の王 × 情報屋さん - ✅ 顔出しできる“主役”がはっきりいる

→ インフルエンサー × インフルエンサー

この2つのどちらかを選べば、まず大きく外しません。

この型が何なのか?これから説明しますね!

3. プロフィールは3タイプしかない

まず、プロフィール(アカウントの顔)は

ざっくりこの3つのどれかです。

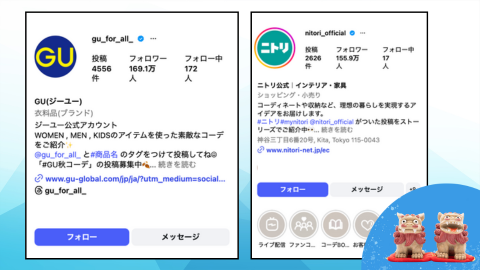

プロフィールタイプA:貫禄の王

- アイコン:ロゴや店舗写真

- アカウント名:会社名・ブランド名・店舗名

- 自己紹介文:シンプルに会社やサービスの紹介

👉 すでに名前が知られているブランドが得意とする型。

ロゴだけで信頼される層がいる会社向き。

プロフィールタイプB:メディア型

- アイコン:カテゴリが分かるシンプルなマークや文字

- アカウント名:◯◯情報局、◯◯マガジン、◯◯メディア…

- 自己紹介文:特定テーマのお役達情報をまとめて発信します、という内容の発信。

👉 自社の商品だけではなく、

テーマ全体(例:美容全般、インテリア全般)などの自社のみではなくて、その業界情報を扱う「雑誌紙」のような感じ。

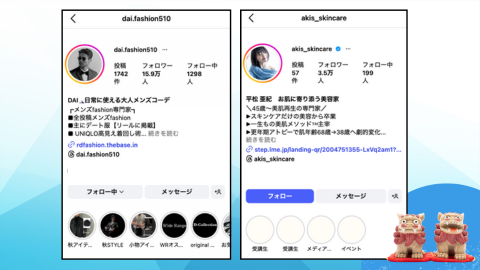

プロフィールタイプC:俗人型(人前面)

- アイコン:人の写真

- アカウント名:◯◯社長、◯◯専門家など

- 自己紹介文:

「◯◯の専門家として、△△の情報を発信している人です」

👉 代表や〇〇の先生、専門家、職人さんなど“人そのもの”をブランドにするタイプ。

人にファンがつきやすく、距離が近くなります。

もし、社長や代表が顔出しOKでかつ、時間を確保できるならあり。

もしくは、投稿の制作を代行会社に依頼できるなら大いにあり!

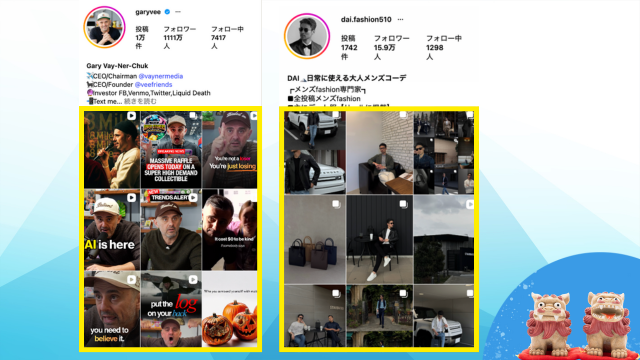

④ 投稿(フィード)の型も3つしかない

次に、投稿も3タイプです。

投稿タイプ1:貫禄の王型(世界観・商品写真メイン)

- 自社の商品写真・モデル写真だけで構成

- おしゃれ・統一感・世界観が強い

👉 H&Mやブランドコスメの公式のようなイメージ。

ここは、カッコよくは見える投稿の形なんだけど、

すでに大きなブランド力があったりしない限りなかなか伸びにくい。

もちろん、絶対無理とは言わないけど。

ここで攻めるには労力がいる上に、打率が低いかな。

投稿タイプ2:情報屋型(情報+デザイン)

- 画像の上にテキスト(文字情報)を載せる感じの投稿

- 「保存しておきたい情報」が詰まった投稿

例)

- 「ズボラおすすめレシピ10選」

- 「初心者でもできるおしゃれのコツ」

- 「プロ秘伝の◯◯のチェックリスト」

- 「印象を悪くする残念な話し方5選」

ざっくりいうと

👉“後で見返したくなる投稿”=メディア型投稿。

※専門用語:

「保存」=あとで見返すためにブックマークする機能。

インスタの中で、とても評価が高い行動ですし、伸びやすい傾向にある。

投稿タイプ3:俗人型(インフルエンサー形式)

- 毎回、ほぼ同じ人が出てくる

- その人のキャラ・考え方・好みで世界観ができている

👉 「この人の発信が好き」でファンが増えていくタイプ。

その人がいなくなると成立しない、というくらい人に依存します。

なので社内の特定個人にさせるのは少しリスクがあったりする。

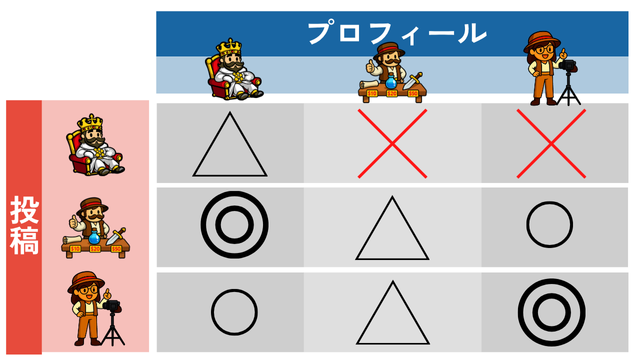

⑤ 組み合わせは9パターンあるけれど…全員に勧めたいのは2つだけ

本当は、

プロフィール3種 × 投稿3種=9パターン存在します。

ただ法人向けに現実的なのは絞られます。

ここではロジックをシンプルにするため、

代表的な4つだけ触れておきます。

パターン1:ブランド × ブランド

- プロフィール:ブランド型

- 投稿:ブランド型

👉 すでに有名なブランドならOK。

でも、まだ知られていない会社がやると、

- かっこいいけどよく分からない

- 役に立つ感が薄くてフォローされにくい

という状態になりやすいです。

→ 知名度のある一部の会社だけにおすすめのパターン。

パターン2:メディア × メディア

- プロフィール:メディア型

- 投稿:メディア型

👉 完全に「情報メディア」としてやる形。

美容総合メディア、不動産の内見メディア、ペット情報メディア…など。

メリット

- メディアそのものにファンがつく

- 他社からタイアップや広告の相談が来ることもある

デメリット

- 個別の「自社商品・自社店舗」に

直接集客しづらいケースも多い - 「メディア運営」がビジネスモデルに組み込める会社向け

→ 誰にでもすすめられる形ではないので、

今回の「まず何をすればいいか」という観点からは外します。

パターン3:ブランド × メディア(おすすめ①)

- プロフィール:ブランド型(会社名・店舗名・サービス名)

- 投稿:メディア型(ユーザーに役立つ情報)

👉 これが 法人で一番おすすめの基本形 です。

この型の強み

- 会社の名前・サービス名がきちんと伝わる

- 投稿は「勉強になる・ためになる」ので伸びやすい

- 商品の紹介も自然に紛れ込ませられる

例)

- キユーピー

→ レシピという「情報」の中に、自然にマヨネーズが登場する - ユニクロ

→ コーデ提案や着回し提案の中に「商品」が混ざって登場する

世界観だけのアカウントではなく、

「役立つ情報」+「さりげない商品露出」

になっているのがポイントです。

パターン4:俗人 × 俗人(おすすめ②)

- プロフィール:人前面(代表・院長・職人など)

- 投稿:その人が出演する投稿

👉 代表や職人さん、先生など

「この人の言うことだから聞きたい」という状況を作りやすい。

メリット

- 伸びやすい(人にファンがつくため)

- ストーリーズや日常投稿で、親近感・信頼がたまりやすい

- 「この人にお願いしたい」という指名につながりやすい

注意点

- その人が辞める・動けなくなるとアカウントが止まる

- 撮影時間や台本読みの時間を、その人のスケジュールから確保する必要がある

- 話す力・見せ方の力も、ある程度は求められる

⑥ だから、この2択に集約される

ここまでをロジックでまとめると、

- ブランド × ブランド

→ 知名度が高い一部の会社向け - メディア × メディア

→ “メディア運営”自体をビジネスに組み込める会社向け - ブランド × メディア

→ 誰でも取り組みやすく、

「伸びやすさ × 売りやすさ × 認知拡大」のバランスが良い - 俗人 × 俗人

→ 人材と時間のリソースがあれば、伸びやすさトップクラス

なので、

これからインスタを始める法人が、

「まず何をしたらいいか?」で選ぶべきは、

ブランド × メディア か 俗人 × 俗人 の2択です。

⑦ 実際の決め方ステップ

最後に、「じゃあどう決めればいいの?」を

3ステップでまとめます。

ステップ1:顔出しできる人がいるかチェック

- 代表・院長・職人・講師など

「この人が前に出るとブランドになる」人がいるか?

↓

- いる + スケジュールも少しは取れる

→ 俗人 × 俗人 も選択肢に入れる - いない or 難しい

→ ブランド × メディア 一択でOK

ステップ2:ユーザー目線で投稿内容を考える

ここがすごく大事です。

- 「自社にとってPRになる投稿」ではなく

- 「ユーザーにとって役に立つ投稿」

になっているかを、必ずチェックします。

特に、

- 美容成分オタクな社長

- 健康・サプリ系の会社

は、難しい言葉を並べすぎ問題 が起こりがちです。

専門用語は

「=◯◯という意味です」と一言添える

もしくは

「小学生でも、難しい専門用語にNGの主婦でも分かる例え」に言い換える

これを徹底すると、伝わりやすさが一気に変わります。

ステップ3:迷ったら「ブランド × メディア」で始める

- プロフィール:

会社名/サービス名/店舗名が分かる+何をしているか一行で説明 - 投稿:

そのターゲットが「保存したくなる情報」をメインにする

(コツ・チェックリスト・レシピ・使い方・失敗しないポイント etc…)

この形は、

飲食・美容・治療院・教育・住宅系…ほぼどの業種にもハマります。

⑧ ざっくりおさらい

- まず決めるのは

①誰を顔にするか/②どんな投稿型にするか - ロジック的に、法人に現実的なのは

ブランド × メディア と 俗人 × 俗人 の2択 - 顔出しできる“主役”がいるなら 俗人 × 俗人 もあり

- いない or リソース的にきついなら ブランド × メディア が鉄板

- 専門用語は必ずかみ砕く。

「自社目線で有益」ではなく「ユーザー目線で役立つか?」が軸

いかがでしたか?

まずはノートにステップ順に書き出してみてください。

そして、プロフィールを作成してみてください。

その際、参考となる”型”を実践している企業アカウントを見つけてそれを参考にあなたの会社版として書き換えていくのが重要です。

最初のうちは、オリジナリティを出さないのが鉄則です。

理由は明確で、打率を上げるため。企業なら利益が念頭にあると思うので、そうした方が良いと個人的には思います^^

コメント